LAN(スイッチ・Wi-Fi・5G)【ITパスポート講座】

この記事で学ぶこと

- LANの概要

- 衝突や輻輳について

- Wi-Fiなどの無線通信

今回はITパスポートで問われるLAN(Local Area Network)について学習していきます。

ほとんどの企業や組織では、通信を行うためにLANを取り入れています。日常でもLANケーブルを目にする機会も多いことと思われます。

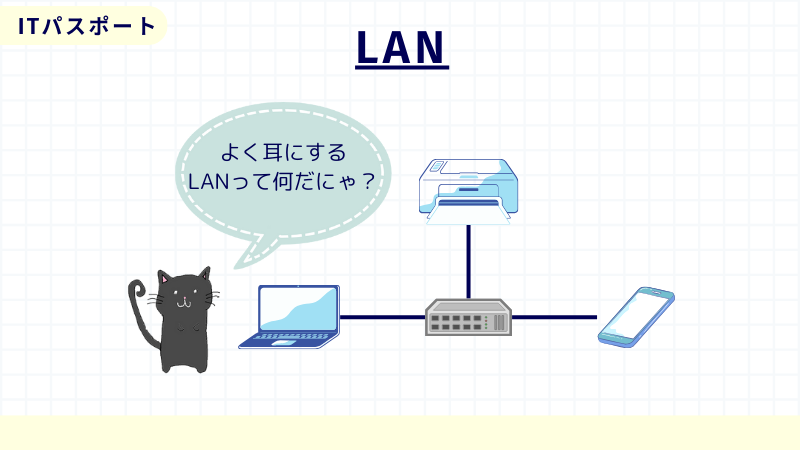

LANとは

LANはケーブルや無線などを使ってコンピュータ同士や周辺機器、ルータを用いてデータをやり取りするネットワークです。

イーサネットの概要

規格としてさまざまな物がありますが、その中でも主流はイーサネットと呼ばれるもので、1本のケーブル上をデータが行き来します。

イーサネットのアクセス制御

イーサネットでは一本の線上をデータが行き来するため、何らかの交通整備をする必要があります。

整備の方法として、各端末が伝送路上の信号を監視し、空いていればデータを送信するCSMA/CD(Carrier Sense Multiple Access/Collision Detection)方式を取ります。

しかしCSMA/CD方式を用いると、複数の端末から一斉にデータが送信されるとケーブル内でデータ同士が衝突してしまう場合があります。

このデータの衝突の事をコリジョンと呼びます。コリジョンによりうまくデータが送受信できない不具合が起きます。

CSMA/CD方式ではコリジョンが発生することを見越して、発生時には少し待ってから再送する仕組みがあります。

イーサネットに関する以下の用語も覚えておきましょう。

- PoE(Power Over Ethernet):イーサネットの通信ケーブルを通じて電力を供給する技術。

- VLAN(Virtual LAN):一つのLANを仮想の複数LANに分割したり、複数の物理LANを一つのLANに見立てたりする技術。

LANのつなぎ方

イーサネットでLANを構築する場合、つなぎ方にはいくつか種類があります。

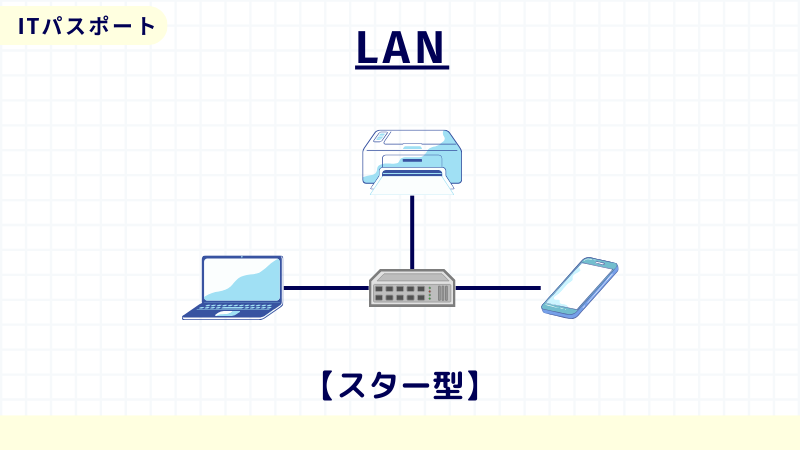

スター型

一つ目がハブと呼ばれる装置を用いて、ハブと各端末を接続するスター型です。

ハブを用いたスター型が最近の主流です。

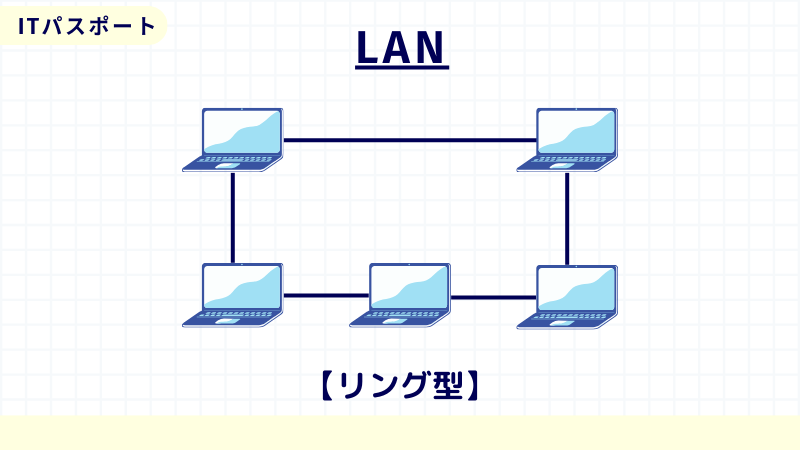

リング型

ハブを用いず、それぞれの端末が輪になるようにつないだ形式をリング型と言います。

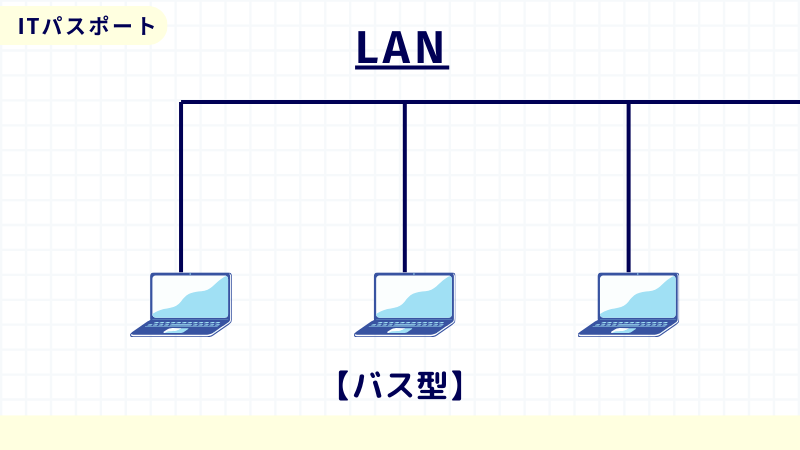

バス型

最初に紹介していたコリジョンが発生するような1本のケーブルから複数端末につながっている形式をバス型と言います。

接続機器

複数のケーブルを接続して相互に通信できるようにする中継装置をハブと言います。

接続するプロトコルの階層によって接続機器がいくつかあります。特に以下の接続機器は頻出なので押さえておきましょう。

物理層:リピータ

物理層においては伝送距離が長くなると通信信号が弱まる傾向があります。

信号が弱まると伝送速度が著しく落ちてしまったり、データが正常な形で届かないと言った不具合が生じます。

そこでリピータと呼ばれる装置を間に挟むことによって信号を増幅させます。

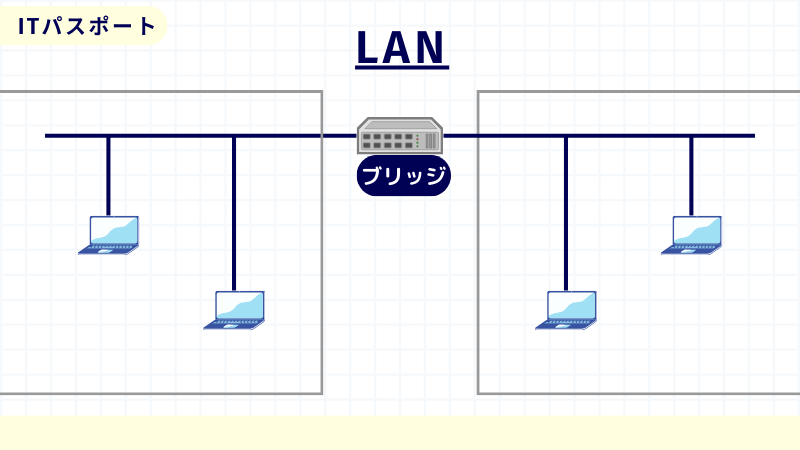

データリンク層:ブリッジ

データリンク層では複数のコンピュータが集まったセグメント同士のデータのやり取りを行う装置が必要になります。

セグメント同士のデータを仲介する装置をブリッジと呼びます。

それぞれのセグメントから流れてきたパケットは、MACアドレスによって次の送付先を示します。ブリッジはMAC情報により送り先を指定し、異なるセグメントにパケットを送ってしまわないように制御しています。

ネットワーク層:ルータ

ネットワーク層ではネットワーク同士のデータの中継を行う必要があります。外部へパケットを転送するための装置はルータと呼びます。

これらはOSI参照モデルの各層とセットで覚えておきましょう。

無線LAN

ケーブルの代わりに電波を用いてデータの送受信を行う無線LANについても学習しましょう。

無線LANにはアクセスポイントを介して通信するインフラストラクチャモードと、通信機器同士が直接通信をするアドホックモードの2種類があります。

無線LANルータ

インフラストラクチャモードで必要なアクセスポイントは、無線を受発信した段階で無線LANと有線LANを切り替えてくれます。最近ではルータと無線アクセスポイントの両方の機能を利用できる無線LANルータが増えています。

端末側でアクセスポイントを検知する場合、どれが自分の所属するLANなのかを識別するためのESSIDと呼ばれるネットワーク識別子を用います。

周波数帯

電波には周波数といって、波の揺れの頻度を表す指標があります。無線通信を行う場合、電波の周波数の範囲を表したものが周波数帯です。

無線LANでは主に以下の帯域が使われます。

- 2.4GHz帯域:壁や床などの障害物に強いが、家電にも使われるため干渉しやすい。対応している機器が多い。

- 5GHz帯域:電波干渉を受けにくく、通信が安定しているが、障害物に弱い。対応していない機器もある。

無線LANのアクセス制御

無線LANのアクセス制御は、CSMA/CA(Carrier Sense Multiple Access/Collision Avoidance)方式を採用しています。

無線だと電波の衝突がわかりにくいため、衝突を避ける考え方を取り入れます。

Wi-Fi

異なるメーカ間でデータの受け渡をしようとした場合、規格を統一する必要があります。この統一された規格をWi-Fiと呼び、Wi-Fiの認証を受けた場合お互い接続が可能です。

Wi-Fiは基本的に無線ルータを使います。しかしWi-Fi機能が搭載されているパソコンやスマートフォンなど、機器同士を無線でつなげるWi-Fi Directも普及しています。

Wi-Fiに関する以下の用語も覚えておきましょう。

- メッシュWi-Fi:メインのルータをインターネット回線に繋げ、そのメインと連携できるサテライトルータを複数設置することでWi-Fiの接続範囲を広げる。

- WPS:無線LANの接続設定を簡単にするための規格。WPSを利用することで、SSIDや暗号キーの入力が不要になる。

4G・5Gとは?高速大容量の通信手段

現在、インターネットの利用環境はPCだけでなくスマートフォンやタブレット端末に拡張し、より高速かつ大容量の通信が求められています。高速大容量の通信手段についても確認しましょう。

キャリアアグリゲーション

キャリアアグリゲーションは、複数の周波数の電波を重ねて高速化する手段です。現在日本で主流になっているのは4Gまたは5Gです。

通信速度は4Gが100Mbps~1Gbpsに対し、5Gは10~20Gbpsと大幅に向上しています。通信速度が向上することで、輻輳と呼ばれるネットワークにつなぎにくくなる状況を避けられます。

プラチナバンド

プラチナバンドとは、700~900MHzの周波数帯域を指します。ビルや工場などの障害物があっても回り込んで電波を届けやすい特徴があります。

プラチナバンドは総務省から通信事業者に割り当てられて、「価値の高い帯域」という意味からこのように呼ばれ始めました。

MVNO

MVNO(仮想移動体通信事業者)は、携帯電話をはじめとする移動体回線網を自社で持たず、他の事業者から借りて自社ブランドで通信サービスを提供する事業者です。

関連用語についても押さえておきましょう。

- ローミング:契約する携帯電話会社の電波が届かない場所で、他の会社の電波を使って通信すること。便利だが高くなる傾向がある。

- eSIM:SIMの次世代規格。小さなチップで、プロファイルと呼ばれるデータを書き込むことで電話やインターネットを利用できる。

- MNP:携帯電話の番号を変えずに、他の携帯電話会社のサービスに乗り換える。

LANの例題

実際に例題を解いて問題に慣れていきましょう。

問1

ハブと呼ばれる集線装置を中心として,放射状に複数の通信機器を接続するLANの物理的な接続形態はどれか。(H.30春/問58)

ア:スター型

イ:バス型

ウ:メッシュ型

エ:リング型

(ログイン後回答すると、ここに前回の正誤情報が表示されます)

問2

IoTエリアネットワークでも用いられ,電気を供給する電力線に高周波の通信用信号を乗せて伝送させることによって,電力線を伝送路としても使用する技術はどれか。(R.5/問87)

ア:PLC

イ:PoE

ウ:エネルギーハーベスティング

エ:テザリング

(ログイン後回答すると、ここに前回の正誤情報が表示されます)

問3

無線LANで使用するESSIDの説明として,適切なものはどれか。(H.29春/問85)

ア:アクセスポイントのMACアドレス

イ:使用する電波のチャネル番号

ウ:デフォルトゲートウェイとなるアクセスポイントのIPアドレス

エ:無線のネットワークを識別する文字列

(ログイン後回答すると、ここに前回の正誤情報が表示されます)

問4

ルータの説明として,適切なものはどれか。(H.24春/問65)

ア:LANと電話回線を相互接続する機器で,データの変調と復調を行う。

イ:LANの端末を相互接続する機器で,受信データのMACアドレスを解析して宛先の端末に転送する。

ウ:LANの端末を相互接続する機器で,受信データを全ての端末に転送する。

エ:LANやWANを相互接続する機器で,受信データのIPアドレスを解析して適切なネットワークに転送する。

(ログイン後回答すると、ここに前回の正誤情報が表示されます)

問5

アドホックネットワークの説明として,適切なものはどれか。(R.4/問62)

ア:アクセスポイントを経由せず,端末同士が相互に通信を行う無線ネットワーク

イ:インターネット上に,セキュリティが保たれたプライベー卜な環境を実現するネットワーク

ウ:サーバと,そのサーバを利用する複数台のPCをつなぐ有線ネットワーク

エ:本店と支店など,遠く離れた拠点間を結ぶ広域ネットワーク

(ログイン後回答すると、ここに前回の正誤情報が表示されます)

LANのまとめ

今回はLANの仕組みについて学習しました。

LANの接続方式や中継機器について、頻繁に問われる分野なのでしっかりと押さえておきましょう。

次回はセキュリティについて学習します。

福井県産。北海道に行ったり新潟に行ったりと、雪国を旅してます。

経理4年/インフラエンジニア7年(内4年は兼務)/ライター5年(副業)

簿記2級/FP2級/応用情報技術者/情報処理安全確保支援士/中小企業診断修得者 など

ディスカッション

コメント一覧

まだ、コメントがありません